コンサルタント内容について

御社の企業体質向上・職場改善を全力でサポートいたします

企業様の体質強化・職場の改善に向けたご支援を行っております。まずは、面談やWeb会議等で御社の課題やご要望を丁寧にヒアリングし、必要に応じて現場確認を実施。その後、改善提案書を提出いたします。

ご提案内容をご確認いただいたうえで、ご希望に応じてコンサルタントまたはアドバイザーとして、定期的な支援(頻度・期間等は応相談)を実施いたします。

■ 対応領域・支援可能範囲

-

事業承継支援

-

製造業(モノづくり)の職場の生産性向上/工程改善・企業改善

-

事務系・管理部門の業務改善

-

人材育成、人事制度構築、社員エンゲージメント/モチベーション向上施策

-

海外拠点における管理部門の立ち上げ・改善支援

-

海外人事・勤務規定、海外処遇

-

Inbound/Outbound対応に関する課題解決

-

その他、業務の改善・効率化全般

■まずはご相談ください

初回のご相談(Web会議・面談)は無料です。

御社の課題をお聞かせいただければ、最適な改善の方向性をご提案いたします。

変革&挑戦!☛ こんな事で悩まれていませんか?

「何から着手すれば良いのか分からない」

その一歩から、企業変革は始まります。

・事業承継、人事制度の構築・再構築

・経営目標達成に向けた“全社員参画”

・稼げる現場への変革

これらを実現するには、問題の発見力に加えて、付加価値の高い業務への改善を生み出す“創造力”

そして、**現場に根づく“実行力”と“活力”**が不可欠です。

リスキリングを進めたいが、生産性を下げる余裕はない――

そんなお悩みに対して、私たちは次のような段階的アプローチをご提案します。

【1】可視化(現状分析)

組織・人材の現状と課題を整理

ボトルネックや“ムリ・ムダ・ムラ”を把握

【2】対話と共感(参画意識の醸成)

経営層と現場の間で課題意識のすり合わせ

全社員参画によるビジョン共有

【3】戦略的人事制度・教育体系の構築

現状維持バイアスを超える制度設計

リスキリング対象の選定とステップ化(無理のない段階移行)

【4】実行支援・定着化

短期的成果と中長期的成長の両立

活力ある職場づくりと、現場主導のPDCA

迷ったまま立ち止まるより、まずは対話から。

「何から始めれば良いかわからない」その状態こそが変革の出発点です。

経営と現場、制度と人材、そして今と未来をつなぐ、実効性のあるご提案をいたします。

■組織をダメにするTECHNOLOGYの誘惑!投資しても期待効果が低い!

概して、Technologyを導入すると良くなるとの錯覚を犯しがちです。本質的問題は、価値の低い仕事の排除です。散見する事例としては、現状の仕事をOAツールを使って改善しようとすることです。本来は、廃止できる仕事を改善しようといる=無駄な投資。事務・管理部門の労働生産性は欧米と比較すると、1対1.5ほどの差があると言われています。これらの原因の解決��策を御社の実情に対応したアドバイスを致します。

■工程改善、現場改善、業務改善の指導を受けたが、時間の経過と共に後戻りする!定着しない!・・・・☛ 何故か!?

外部指導者の下、現場改善・業務改善を進めてそれなりの成果が表れる。しかし、その後時間の経過と共に、過去の状態に後戻りする。

カリスマ的リーダーの下、業績が向上している!しかし、この好調さを次世代に引き継ぐに不安がある。その対応策は・・・?? 一言でいえばScalabilityです。

そして、個々の視点での改善を線で繋ぎ、面での改善とする事です。

個々の改善を”仕事の改善”とするならば、”人の改善”、”組織体の改善”を同時並行で行わないと体力強化となりません。上記の事例では、成果を評価し、課題解決を継続&促進させる人材育成の仕組みが必要です。

■改善思考では現在の環境変化スピードに追い付かない!思考変革したい!

取り巻く環境、自部門の強点、弱点等全体を分析する能力が重要です。MECE等に代表されるビジネスフレームワークを使い課題を整理する事です。結論に至った前提・対象範囲、それに対する要因を第三者的に理解できるアプローチが必要です。視点、手法をアドバイスしそのゴールを導きだせるように支援します。

例えば、以下のような課題解決へご支援します。

ビジネスの活性化/人材育成をサポート

人事制度の本質とその運用の重要性

人事制度の本質的な目的は、企業ビジョンの実現に向けて、社員が成果を上げられる仕組みを構築・運用することにあります。

制度設計においては、以下の3つの柱が重要です。

-

等級制度:社員に成長の方向性を示す

-

評価制度:社員の行動を正しく導く

-

報酬制度:成果と貢献に応じた処遇で、働く活力を与える

ただし、制度そのものの効果は全体の3割程度に過ぎません。残る7割は「運用」によって決まります。

特に重要なのが以下の2点です。

-

キャリアミーティングの適正な運用

管理職による部下との対話の質と頻度が、制度効果を大きく左右します。 -

能力開発プログラムの活用・実践

制度に合わせて、育成と成長の機会を現場で着実に実行していく必要があります。

多くの企業においては、目標管理シート(MBOなど)を活用したキャリアミーティングが形式的・形骸化していることが大きな課題です。

本来、目標管理シートは単なる管理ツールではなく、**社員のキャリア形成・能力開発・成果創出を支援する「対話の起点」**であるべきです。

制度と運用が一体となって機能することで、はじめて人事制度は企業ビジョンの実現に貢献するものとなります。制度導入だけで満足するのではなく、「制度の運用力」をいかに高めるかが、真の組織成長の鍵です。

人事機能の使命と制度設計の本質

人事機能の使命は、経営ビジョンの実現に向けて、社員が業務を通じて成果を上げられる仕組みを構築し、それを効果的に運用できる状態を整えることにあります。

その本質は、社員がモチベーションを最大限に発揮し、自らの力で業務成果を達成できる環境をつくることです。

そしてその結果として、社員の幸福の実現、クライアントへの価値提供、地域社会への貢献を最大化することが、人事機能の最終的なゴールです。

この実現のためには、以下の3つの制度が連動して機能していることが不可欠です:

-

等級制度:社員の役割や成長の方向性を明確にする

-

評価制度:期待される行動と成果を正しく評価し、フィードバックする

-

報酬制度:評価に基づいて、公正で納得感のある処遇を実現する

これら3本柱が、経営ビジョンや経営目標と整合性を持って設計・運用されているかどうかが、制度の効果を左右する最も重要なポイントです。

人事制度は単なるルールの集まりではなく、**「人と組織の力を引き出し、経営を支える戦略的な仕組み」**であるべきです。

成果創出の方程式と人事制度の役割

仕事における成果(成功)は、しばしば以下の基本方程式で表されます:

成果 = 熱意 × 能力 × 考え方

この3要素はいずれも不可欠であり、一つでも欠ければ大きな成果は望めません。しかし、この方程式だけでは「実際の成果」は生まれません。

なぜなら、これらを「現場で実現する力」、すなわち実行力がなければ、どれだけ意欲があっても、優れた考え方を持っていても、机上の理論に留まってしまうからです。

実行力は、車両に例えるとエンジンに相当します。エネルギー(熱意×能力×考え方)を推進力に変換し、現実を動かす核心の力です。

さらに、成果を一過性で終わらせず、**スパイラルアップ(持続的向上)**させていくには、以下の2つの要素が欠かせません。

-

施策創造力(将来の課題に対して打ち手を考える力)

-

人材育成力(組織としての再現性を高め、強いチームを育てる力)

これらの力を強化・発揮していくためには、人事制度や評価制度のあり方が極めて重要です。

-

適切な等級制度は、成長の方向性と役割期待を明確にします。

-

公正で納得感ある評価制度は、実行と挑戦を正しく評価し、行動の連鎖を生み出します。

-

戦略的な人材育成と報酬制度は、将来を見据えた人づくりを促進します。

つまり、成果創出の方程式の背後にある「エンジン」と「加速装置」こそが、人事制度なのです。

仕事の4象限分類とパフォーマンス拡大の鍵

改善活動は人材育成の近道

企画・提案に必要な3つの視点

~関係者を動かし、実現につなげるために~

企画や提案を行う際に、ただ「良いアイデア」であるだけでは実現しません。

関係者を納得させ、組織を動かすためには、3つの視点が不可欠です。

① 主張が「三方良し」であること

-

**自分(提案者)・相手(利害関係者)・社会(全体への波及効果)**の三者にとって良い提案であることが必要です。

-

一方的なメリットや利便性の押し付けではなく、**「共感」と「共益」**を意識することが重要です。

② 阻害要因の把握が「MECE視点」であること

-

提案実現にあたっての課題や障壁を、**漏れなく、ダブりなく(MECE)**整理できているかがポイントです。

-

感覚的・思いつきではなく、構造的に問題を分解することで、解決の精度とスピードが格段に高まります。

③ 解決策が「三角ロジック」で構成されていること

-

解決策を構築する際は、主張(結論)⇔根拠⇔事実といった、**論理的三段構成(ピラミッド型ロジック)**が有効です。

-

相手が納得しやすく、「なぜそれが正しいのか」を明確に伝えられます。

この3点を満たせば、企画は動き出す

三方良し × MECE視点 × 三角ロジック

= 実現に向けて動き出す提案力

この3つの視点を備えた提案は、必ず関係者の納得を得られ、実現への最短ルートとなります。

単なる思いつきではなく、構造的・戦略的に企画を磨くことが、実行力ある組織づくりにもつながります。

~経験と成長が重なる現場こそ、企業の宝~

改善活動を積極的に進めている企業や部門では、その現場で働く人材が高確率で早期に昇格し、やがて組織の中核を担うようになります。

それは偶然ではありません。

業務の質を見直し、よりよい方法を模索する「改善活動」には、人材育成の本質が詰まっています。

-

自分の仕事に対する問題意識を持つこと

-

周囲や業務の課題を見つけ、「変えよう」と試みること

-

その変化を実現し、成果を生み出すこと

これら一連のプロセスは、単なる業務改善ではなく、「思考力・実行力・協働力」を鍛える実践の場です。

たとえ一つの小さな改善であっても、自らの力で状況を変える経験は、何にも代えがたい自信となります。

そして、それは社員一人ひとりの力として定着し、会社にとってかけがえのない**「企業の宝」**となります。

人材育成を意識した改善を!

今、目の前の業務に改善の余地があると感じたら、それは成長のチャンスです。

**「これは育成につながる改善か?」**という視点を持ち、

日々の改善を「人材育成の場」として活かしましょう。

それが、個人の成長につながり、部門を強くし、やがて会社全体の競争力となっていきます。

改善活動が「一過性」で終わる本当の原因

問題解決の鍵は「Why」で考えるこ

改善の出発点は「価値の見極め」から

最近、現場でよく見られる傾向として、現状業務を前提にしたまま、OA化・ITテクノロジーを活用して効率化を図ろうとする取り組みがあります。

しかし、現状を是認したままの「IT化」や「自動化」は、無駄や非効率をシステムで高速化するだけに終わりかねません。

◆ 本当にやるべき出発点:業務の「価値分析」

まず行うべきは、業務の価値を見極めることです。

-

本当に価値を生んでいる業務は何か?

-

顧客や組織成果に直接つながる仕事はどれか?

-

逆に、形骸化している・慣習的に続けている業務はないか?

このように、「価値を高めるべき業務」と「付加価値の低い業務」を正しく分析・区別することが、改善のスタートラインです。

◆ NHK的思考アプローチ:基本に立ち返る

改善活動の原則として有名なのが、いわゆる「NHK的思考」です。これは以下の3つの問いで構成されます:

-

なぜ(Naze)この仕事をやっているのか?

-

他に(Hoka ni)もっと良い方法はないか?

-

代わりに(Kawari ni)できる手段はないか?

この問いこそが、本質を捉え、構造的な変革につなげる改善マインドです。

◆ Kristen Cox氏の提言:「組織をダメにする7つの誘惑」にも共通する視点

米国の行政改革コンサルタント Kristen Cox氏は、著書の中で以下のような「改善を誤る7つの典型的行動(誘惑)」を指摘しています。

その根底には、「問題の本質を捉えずに手段先行で動いてしまう組織体質」があります。

NHK的思考や価値判断の欠如は、まさにこの「誘惑」に陥る典型です。

◆ 最も重要なこと:判断軸を定義する

では、どうすれば正しい改善ができるのか?

それは、組織として共通の**「価値判断の軸(業務選別の基準)」**を定義し、全員がそれに基づいて改善を行うことです。

たとえば:

-

顧客価値への直接貢献

-

組織成果へのインパクト

-

再現性・継続性のある取り組みかどうか

など、改善における“価値のものさし”を組織内で明示することが、正しい方向への第一歩です。

🔷まとめ:

手段に飛びつく前に、「価値」と「判断軸」を見直す

-

IT活用やシステム化は「手段」に過ぎない

-

本来の改善は、「何を残し、何を変えるか」の選別から始まる

-

NHK的思考と価値判断軸が、持続可能な改善を導く

皆さんは、日々の業務や現場で問題に直面したとき、どのように解決への道筋を考えているでしょうか?

-

How(どうやって解決するか)?

-

Why(なぜその問題が起きているのか)?

多くの現場では、「Howで早く解決すること」が重視されがちです。

しかし、それはしばしば**「対症療法」や「部分改善」にとどまり、根本的な解決」や「変革的な成果」にはつながりません。**

「Why」で考えることが、変革への第一歩

「Why」を問う思考は、問題の本質を掘り下げ、構造的に理解する力を育てます。

-

本当の原因はどこにあるのか?

-

表面上の現象ではなく、背景・仕組みに問題はないか?

-

自分たちの前提や思い込みに問題はないか?

このような視点は、単なる改善ではなく、**組織や仕事の在り方そのものを変える「変革的アプローチ」**へとつながります。

典型的ツール:「なぜなぜ分析」の本当の使い方

「なぜなぜ分析シート」は、製造業をはじめ多くの現場で使われている有名なツールですが、形式的に「5回なぜを繰り返す」ことが目的ではありません。

× 改善のための記録ツール

〇 変革を導く思考の深掘りツール

重要なのは、「なぜ」の問いを通じて、根本原因・構造・文化的背景まで掘り下げることです。

まとめ:

Howで止まらず、Whyへ向かえ

-

How=手段志向(改善):目の前の問題への対応策

-

Why=本質志向(変革):組織や仕事そのものの見直し

Why思考を習慣化することで、私たちは単なる問題解決者ではなく、未来をつくる変革者になります。

◆ 対策:グローバル対応のための「行動変容プログラム」

異文化環境での成功には、単なる知識やルールの学習だけでなく、

-

自分の思考のクセに気づくこと

-

相手とのズレを冷静に認識し、調整できる力をつけること

-

それを実践できるようになるまでの行動トレーニング

といった、**計画的な行動変容プログラム(Behavioral Change Program)**の導入が有効です。

多くの企業では、外部コンサルタントの支援によって業務改善・生産性向上・コスト削減に成功したと感じています。

例えば:

-

工程の「見える化」が進んだ

-

生産性が向上した

-

一時的に業績が改善した

しかし、活動が終了した途端に徐々に元の状態に戻る、あるいはカリスマ的なリーダーが異動・退職した瞬間に業績が急降下するという現象が頻発しています。

◆ 原因:個別的・単発的な改善に留まっている

このような状況に陥る本質的な原因は、改善の取組みが「個別的改善」や「工程改善」に終始し、組織としての多面的な成長につながっていないことにあります。

◆ 解決策:3本柱による多面的改善アプローチ

持続的な業績向上を実現するためには、以下の3つの側面からの同時アプローチが不可欠です:

❶ 社員の意欲向上(モチベーション)

-

改善に前向きに取り組む「自律性」

-

成果と成長を結びつける評価制度の改善

❷ 社員の能力向上(スキル)

-

改善スキル・課題設定力・実行力の養成

-

現場主導で改善を継続できる「技術・知識」の内製化

❸ 管理能力向上(マネジメント)

-

管理者による対話・伴走・支援型マネジメントの強化

-

改善活動を支える仕組みと風土の定着化

◆ 必要なのは「人事 × 改善 × 管理」の三面指導体制

つまり、持続可能な改善活動には:

-

人事機能(制度・育成・エンゲージメント)

-

改善推進機能(スキル指導・業務プロセス設計)

-

管理者層(現場マネジメントと対話力)

という三面からの連携・指導体制が必要不可欠です。

◆ まとめ:

改善を「仕組み化」し、人と組織を育てる

「見える化」や「工程改善」は入口に過ぎません。

本当に価値ある改善とは、人が育ち、組織が強くなること。

そのためには、一過性の成果に満足せず、「人を育て、仕組みを築く」多面的アプローチこそが、真の改善であり、企業競争力の源泉となるのです。

Box 1・2の仕事は、基本的に外部要因(顧客・上司・納期など)によって動かされる仕事であり、「対応」や「指示待ち消化」になりがちです。

一方で、社員の成長や企業への本質的な貢献につながるのは【Box 4】です。

-

上司も気づいていない課題・機会を発見し

-

自ら仮説を立てて動き、成果をつくり出す

これこそが**真の価値創出(パフォーマンス拡大)**の仕事であり、社員の主体性・創造性が問われる領域です。

【提案】:Box 4を水面上に引き上げる「ロジカルシート」

Box 4を「見える化し」「価値として定着させる」ためには、社員の主体的提案や行動を、論理的にステップ化する仕組みが必要です。

そこで有効なのが:

Logical Sheet(Logical Solution & Approach Method for Business Target)

Logical Sheet の役割:

-

課題設定力:本質的な問題を構造化して捉える

-

仮説・目標設計:目的との整合性をロジカルに設計

-

施策立案と実行管理:実行ステップを分解し、可視化

-

成果レビューと学習:Box 4 の成果を「言語化」し、評価と育成に接続

このような仕組みによって、社員の主体的な価値創出行動を、組織が認知・支援し、継続的に育てる仕掛けが構築できます。

まとめ

-

Box 4こそが、未来の競争力を生む領域

-

しかしそれは自然には育たない

-

論理的なフレーム(Logical Sheet)によって、社員の創造的仕事を水面上に引き上げ、成果として組織に残すことが鍵です。

人材の成長を計画的に促すために

グローバルビジネスにおいて本当に必要な力とは

実行力こそが価値を生み出す鍵

企業の競争力は、社員一人ひとりの「思考の質」と「行動の方向性」に大きく左右されます。

特に、変化の激しい現代においては、単なる知識・スキルではなく、「価値ある方向に考え、動く力(思考軸)」を持つ人材の育成が不可欠です。

◆ 成長を促すロジカル育成モデル

このプログラムでは、以下の7つのステップを軸に、社員の思考と行動を段階的に変革します。

-

Vision(目的)

自身や組織の目指す姿・理想を明確にする

-

What(課題)

現状の阻害要因・問題点を洗い出す -

Why(本質)

問題の構造や根本原因を深掘りする -

Fact(事実)

感覚や主観ではなく、事実に基づく現状把握 -

How(解決)

実行可能な解決策を構想し、具体化する -

Who(行動)

自らの責任で行動計画を立て、実行する -

Confirm(効果確認)

成果・学び・変化を確認し、次の成長へ接続する

◆ 約6か月の実践で、確かな変化を実現

このプロセスを約6か月にわたって体系的にトレーニングすることで、

-

自身の業務価値を定義する「思考軸」が形成される

-

問題解決における「判断基準」が明確になる

-

主体的に行動し、変化を起こす「実行力」が定着する

という、目に見える変化が現場で生まれます。

◆ 本プログラムが実現すること

-

育成を属人化させない「計画的な人材成長プロセス」

-

現場の課題解決と人材育成を同時に進める一石二鳥の設計

-

受講者が「考え方」から変わる=組織の文化が変わる起点に

◆ まとめ:人材育成の鍵は「思考の質」と「判断軸」

このプログラムは、単なるスキルアップではなく、社員一人ひとりが「何を大切にし、どう考え、どう動くか」という“価値判断力”を育てることを目的としています。

現場の改善活動や変革プロジェクトとも連動させることで、人材育成 × 業務成果 × 組織文化を同時に進化させる強力な育成基盤となります

。

私たちは、時に「非常に優秀であるが、結果に物足りなさを感じる人材」と出会います。

-

発想や企画は素晴らしい

-

分析力もあり、論理的に構成されている

-

しかし、実際の成果には結びついていない

これは、珍しいケースではありません。頭で理解し、口では語れるが、「実際にやっていない」状態。そこには、思考と行動のギャップが存在しています。

◆ 成果を出す人に共通する要素とは?

著書『GRIT』でアンジェラ・ダックワース氏は、成果を出す要因はIQの高さではなく、「情熱(Passion)」と「やり抜く力(Perseverance)」であると述べています。

また、田中修治氏(オンデーズ代表)もこう語ります:

「知っている」「できる」では足りない。

本当に大切なのは、『やってる!』と言い切れる実行力だ。

◆ 我々が目指すのは、「実行する優秀さ」

思考・知識・スキルだけで満足せず、行動に移し、やり抜く力まで育てていくこと。

そのためには、以下のような要素を定義し、育成プログラムとして体系化していくことが重要です。

1. 情熱(Passion)

なぜこの仕事をするのか、どんな価値を生みたいのかを言語化

2. 意志力(Perseverance)

困難な状況でもやり抜くための習慣と思考のクセを育てる

3. 行動習慣(Execution)

習慣化・小さなPDCA・可視化で行動を止めない工夫

4. 成果意識(Impact)

単なる完了ではなく、「結果にこだわる」姿勢と問い

◆ 知っている → できる → やってる! へ

このプロセスを全社的な育成方針として仕組み化していくことで、単なる「知識レベルの優秀さ」から、「実行で価値を生み出す優秀さ」へと人材の質を変えていくことができます。

◆ まとめ:成果を出す力は育てられる

優秀さはスタート地点。

成果を生むのは、「実行力」と「やり抜く力」。

これらを要素分解し、育成し続けることで、組織は確実に「結果を出す集団」へと進化していきます。

Inbound/Outboundいずれのビジネスにおいても、グローバルな協働の場面で最も重要なのは「語学力」ではありません。

必要なのは、「言葉の向こう側にある文化や価値観を理解し、尊重し、適切に対応する力」です

◆ 英語が話せる=ビジネスがうまくいく、とは限らない

語学は、もちろんコミュニケーションの手段として大切です。

しかし、英語が流暢であっても、ビジネスの成果や信頼構築ができないケースは数多くあります。

その大きな要因は:

相手の文化的背景や価値観、仕事観を理解しないまま、自分本位で接してしまうこと

◆異文化適応の欠如が、グローバルマネジメントの障壁に

例えば、日本国内で高い実績を持つ優秀なマネジメント人材が、海外赴任先で思うように成果を出せず、メンタル的に不安定になってしまうことがあります。

これは、能力の問題ではなく、以下のようなギャップが原因である可能性があります:

現地スタッフとの価値観の違いに戸惑う

自分のマネジメントスタイルが通用しない

相手の反応に「理解できなさ」を感じ、孤立する

これらはすべて、異文化適応の準備不足によって生じるものです。

◆ 解決の鍵:行動変容を促す「文化理解×戦略的対応」

グローバルでの信頼関係や成果創出には、以下のプロセスが欠かせません:

相手の文化・価値観・慣習を理解する(Cultural Intelligence)

相手の立場・考え方を尊重する(Empathy)

自分の言動を戦略的に調整する(Adaptive Behavior)

この3つの力を育てることが、**語学力だけでは到達できない「本物のグローバル対応力」**です。

◆ 対策:グローバル対応のための「行動変容プログラム」

異文化環境での成功には、単なる知識やルールの学習だけでなく、

自分の思考のクセに気づくこと

相手とのズレを冷静に認識し、調整できる力をつけること

それを実践できるようになるまでの行動トレーニング

といった、**計画的な行動変容プログラム(Behavioral Change Program)**の導入が有効です。

自分基準では、本当の問題は見えない

多くの人は、何かを解決しようとするとき、無意識に「自分の価値基準」で判断し、対応しようとします。

たとえば、企業のWebサイトに掲載されている「Q&A」や「FAQ」を見ると、その回答はしばしば、企業側の視点・都合で作られていることが多く見受けられます。

◆ 問い合わせは「平均的ユーザー」からは来ない

ここで重要な認識があります。

問い合わせをしてくるのは、**「わかる人」ではなく、「わからない人」**である。

想定外・例外・特殊事情を抱えた人たち(=2シグマ・3シグマの“外”にいる人)である。

つまり、問い合わせ対応やQ&A設計は、「想定内」ではなく「想定外」からの視点で見直す必要があるのです。

◆ 気づいていても、できない理由とは?

多くの担当者はこの事実に気づいています。

「もっとお客様の視点に立たなければ」と。

しかし、それでも改善が進まない理由の一つが、

“論理的に分析し、構造化して考えるスキル(ロジカルスキル)”が不足していること。

・どこに本当の課題があるのか

・誰にとって、なぜそれが問題なのか

・どうすれば普遍性のある対応ができるのか

これらを言語化・構造化できなければ、気づきがあっても行動につながりません。

◆ 解決の第一歩:ロジカルシンキングを身につける

現場で求められているのは、**「発想力」よりもまず、正確に現状を捉え、本質的に構造を整理する力」**です。

たとえば:

-

2シグマ・3シグマ外のニーズをMECEに整理する

-

頻度 × 影響度で優先順位を定量的に決める

-

「なぜこの質問が生まれるのか」を因果で分解する

こうした思考法が、顧客視点での本質的な改善を可能にします。

◆ まとめ:自分基準から脱却するために、論理を学ぶ

自分視点 → 相手視点へ

想定内 → 想定外へ

感覚的判断 → 論理的構造化へ

この転換ができてこそ、真に価値ある対応・改善・商品設計が実現します。

そのためには、まず「ロジカルに考える力」を身につけること。

それがすべての土台です

成果を実感出来る活動&プロセスの習得

「PDCAをしっかり回せば、必ず成果が出る」

「最新のテクノロジーを導入すれば、業務効率は上がる」

これは理屈のうえでは正しい。

しかし、実際には「頑張っているのに成果が見えない」「投資に見合う改善効果が得られない」と感じている現場も多いのではないでしょうか?

◆ 原因:活動の“見える化”がされていない

この「成果が出ない感覚」の正体は、改善活動の全体像と進行状況が見えていないことに起因しています。

PDCAやテクノロジー活用といった「手段」が形骸化しやすいのは、次のような“見えない壁”があるからです:

◆ 成果につなげるために必要な「4つの見える化」

1. 問題の“一番ピン”の見える化

-

現象ではなく、真に解決すべき課題は何か?

-

バラバラの小手先対応ではなく、本質的な問題の特定が必要

2. 担当の見える化

-

「誰が責任を持って進めるのか」が曖昧なままでは動かない

-

個人依存ではなく、役割と責任を明確に

3. 活動進捗の見える化

-

現状がどこまで進んでいるかを全員が把握できる状態に

-

属人的・口頭ベースの進捗報告から脱却し、共有と可視化を徹底

4. 成果の見える化(実感)

-

KPIや定量効果だけでなく、現場が「変わった」と感じられること

-

「やった感」ではなく、「変わった実感」を得る指標とフィードバック設計

◆ 見える化の徹底が、改善活動の生命線

PDCAやシステム導入を成功に導くためには、手段そのものよりも、「見える化による運用の質」が成否を左右します。

-

見えない問題は解決できません

-

見えない責任は誰も担いません

-

見えない進捗は放置されます

-

見えない成果は継続されません

◆ まとめ:見える化こそ、PDCA・改善の土台

成果が出ないのは、努力が足りないからではない。

成果につながる努力の「構造と流れ」が見えていないからです。

PDCAやデジタル導入の前に、まず取り組むべきは、

⇒活動の構造を「見える化」すること

⇒ 問題→責任→進捗→成果の一貫した可視化フローをつくること

それが、真に成果へつながる改善の第一歩です。

ボックス4に眠る「埋没資産」をチームの力で掘り起こす

私たちの職場には、日々の業務に埋もれている大きな成長の種が存在します。

特に、緊急性は低いが、組織や顧客への貢献度が高い「Box4(第4象限)」の仕事は、見過ごされやすく、指示もされないため、自発的に取り組まなければ進展しません。

このBox4こそ、「思考のボトルネック」に潜在する価値(=埋没資産)」の宝庫です。

◆ 潜在力を引き出す鍵は、チームでの課題認識と実行

このボックス4に潜む課題を、**個人任せにせず「チームで共有・課題化・解決」**していくことが、真の組織力を育てます。

この過程において、社員一人ひとりの潜在能力が自然と引き出され、顕在化されていくのです。

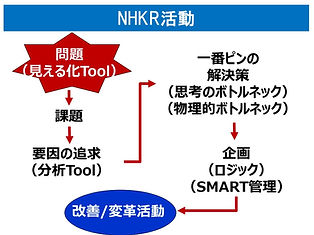

◆ 活動の核:「NHKR思考+定型プロセスフォーム」

この取り組みは、以下の**4ステップの思考法「NHKR」**を軸に展開します。

-

N(無くせないか?):不要な業務・工程をゼロベースで見直す

-

H(減らせないか?):時間・手間・工数を削減する工夫を考える

-

K(変えられないか?):やり方・仕組み・手段を再設計する

-

R(Re-Engineering):根本的に業務プロセスを再構築する

これらの視点に基づいた定型のプロセスフォームに従いながら活動を進めることで、「気づき → 試行 → 成功体験 → 自信 → 次の改善へ」というポジティブなスパイラルが生まれます。

◆ 成果実感のスケジュール感

-

1年目: 成功体験と実感を得る

-

2年目: 活動の汎用化と横展開を進める

-

3年目: 組織文化として定着し、自己・組織の付加価値が飛躍的に向上

このように、最低1年間は継続的なサポートと定期的なレビューを行いながら、チーム改善の定着化・深化を図ることが重要です。

◆ 結果として得られるもの

-

埋もれていた業務改善の種が見える化される

-

社員の自発性・創造力・自己効力感が向上する

-

「考える力・変える力・やり抜く力」が育つ

-

組織の“実行力と柔軟性”が強化される

◆ まとめ:ボックス4は未来の成長源

指示されていないが重要な領域にこそ、

会社と個人の未来を変えるヒントがあります。

NHKR思考を通じて、チームで「眠れる価値」に火を灯し、行動につなげる。

これが、働きがい・組織力・業績の好循環を生み出す本質的な変革の第一歩です。

なぜ、日本の間接業務の生産性は低いのか?

日本企業の間接業務の生産性は、欧米企業と比較して75%以下であると多くの調査で指摘されています。

また、年間労働時間の長さも、成果とは比例しない構造的な非効率の表れと考えられています。

その典型的な症状が、「判断に時間がかかる」ことです。

-

担当者が自分で決められない

-

少し難しい課題が出ると、すぐに上長に相談する

-

上長はさらにその上へ、承認を求める

この構造が、業務のスピードと当事者意識を奪い、生産性を下げる根本原因となっています。

◆ 原因:R&R(役割と責任)とValue(業務価値)が曖昧

日本型組織では、次の2点が明確に定義・共有されていないことが多く見られます:

1. R&R(Roles & Responsibilities)

-

誰がどこまで決めてよいのか

-

自身の責任領域はどこまでか

-

「判断すべき」ことと「相談すべき」ことの境界線

2. Value(業務の価値)

-

この業務は何に貢献しているのか

-

成果とは何か/期待されるインパクトは何か

-

何にどれだけ時間を使うべきか

これらが不明確なままでは、担当者が自信を持って判断・実行することはできません。

◆ 改善の方向性:R&RとValueの「見える化と共有」

生産性向上には、以下のようなステップで構造的な“判断力の仕組み”を再設計することが必要です。

【STEP 1】職務と役割(R&R)の明確化

-

各ポジションの「決めてよい範囲」「責任範囲」をドキュメント化

-

“判断基準マップ”を作成し、迷わず判断できる仕組みをつくる

【STEP 2】業務ごとのValue分析

-

全業務を「目的×成果」で棚卸し

-

「付加価値業務」「手続き業務」「ムダ業務」に分類

-

本来注力すべき業務へ時間配分を見直す

【STEP 3】判断ルールと権限委譲の仕組みづくり

-

判断の再ルール化(例:3日以内、3件以内、金額○○万以下は自己決裁)

-

承認プロセスの簡素化/権限移譲のモデル策定

【STEP 4】日常的な“判断トレーニング”の実施

-

ケーススタディによる判断力育成

-

上司による「任せる/任せない」の基準を明文化

◆ まとめ:判断の遅れは“能力”ではなく“構造”の問題

担当者が判断できないのは、「考える力がない」のではない。

「判断するための前提(R&RとValue)が曖昧」だからである。

だからこそ、判断力を個人に頼らず、構造で支えることが重要です。

それが、間接業務の生産性を高める根本的な処方箋です。

「どこを改善すべきか分からない」その悩みを構造で解決する

拡販の前に現状改善の必要性

5%の原価改善は、販売量1.5倍増に相当する

利益を増やす手段として、真っ先に挙がるのは「売上を伸ばすこと」でしょう。

確かに、販売数量を増やすことは効果的です。

しかし、もう一つ、より確実で、現場主導で実現可能な方法があります。

それが、「原価改善」です。

◆ なぜ原価改善が効果的なのか?

簡単なモデルで比較してみましょう:

【前提条件(例)】

-

売上:100

-

原価:80

-

利益:20(利益率 20%)

【① 原価を5%改善(80 → 76)した場合】

-

売上:100

-

原価:76

-

利益:24(利益率 24%)

→ 利益20%増加!

【② 利益を24にするには販売量を何倍に?】

-

利益率は変わらない前提

-

1.5倍売らないと、同じ利益アップには届かない(売上150、原価120、利益30 → 成果は似てくる)

◆ 結論:現場主導の原価改善は、最短で利益を増やせる道

販売増は外部環境の影響を大きく受けますが、原価改善は自分たちの工夫と努力で実現できる領域です。

◆ 現場には「利益創出の種」が眠っている

-

ちょっとした手戻りや二重作業

-

無駄な運搬、待ち時間

-

資材・在庫の過剰、廃棄

-

曖昧な作業ルール、属人化されたノウハウ

これらはすべて、**利益貢献アイテム(埋蔵金)**です。

◆ まず取り組むべきは「業務の見える化」

その発見の第一歩が、業務の流れを図にして「見える化」することです。

【改善のステップ例】

-

自分の業務プロセスをフロー図にする

-

各工程の時間・工数・役割を記入する

-

「ムリ・ムダ・ムラ」が潜む箇所を洗い出す

-

NHKR(無くせる? 減らせる? 変えられる? Re-Engineering)で見直す

◆ まとめ:利益の源泉は、営業だけではなく“現場”にある

「売れ」と言う前に、「無駄をなくす」を考える

それが企業体質を強くし、現場に自信と誇りをもたらす改善活動です。

“稼ぐ現場”は、自ら利益を生み出せる現場です。

まずは、自分たちの業務から「利益改善の可能性」を見つけていきましょう。

全体最適への思考能力を高める

知識よりも、レバレッジとなる思考法を習得せよ

事業体・職場・チームの改善や変革を進めるために、私たちはまず**「どこに課題があるのか」を正しく捉える力が必要です。

そしてそのためには、単なるスキルや経験以上に、“考え方”そのものを改革する必要があります。**

◆ 鍛えるべきは「MECE的思考力」

その思考力の基盤となるのが、MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)=モレなくダブりなくという構造的な思考法です。

-

問題を整理する

-

全体を分解し、構造的に捉える

-

優先順位を明確にして取り組む

これができると、「とっちらかった問題」を、「実行可能な課題」へと変換することができます。

◆ 知識だけでは、思考力は育たない

~習得には「繰り返しの実践」が必要~

MECE的思考力や、構造的問題解決力は、本や講義で“知る”だけでは身につきません。

思考力 = 知識 × 熱意 × 考え方

と言われるように、特に**「考え方」の深さ・正確さが、成果に最も大きな差を生みます。**

そしてこの「考え方」は、習得する「手法」によって大きく変わり、レバレッジ(てこ)として機能します。

◆ 思考力を“武器化”する3つのステップ

1. 問題をMECEに全体構造化する

→ 抜け漏れ・重複のない切り口を学び、繰り返し使うことで精度が上がる

2. 構造化した問題を分解し、扱えるサイズへ落とし込む

→ 「これなら自分たちで解ける」レベルまで落とすことが、実行の第一歩

3. 考え方の型を「実践→振り返り→改善」で定着させる

→ ワークやケースで反復し、無意識でも使えるようにする

◆ まとめ:レバレッジは「思考の型」にある

組織変革を成功させる人材は、知識が豊富な人ではなく、

**「構造的に考え、問題を解決可能なサイズに分解できる人」**です。

この「思考の型」を、全社的に共有・トレーニングしていくことが、

個の力をチームの成果へ変える、最も再現性の高いレバレッジとなります。

TPS(トヨタ生産方式)を“手法”ではなく“思想”から学ぶ

(TPSの本質は「人間尊重・仕組みを変える・人材成長」である)

業務改善や生産能力向上を目指す現場で、以下のような問いに直面したことはありませんか?

-

人手を増やすべきか、設備を拡張すべきか?

-

そもそも、プロセスのどこに問題があるのか分からない

-

何を起点に改善を始めればよいのか、判断がつかない

このような状態では、改善活動は属人的になり、結果も一時的・局所的になってしまいがちです。

◆ 解決の鍵は「一番ピン」の特定

~“ザ・ゴール”に学ぶTOC的アプローチ~

アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏も影響を受けたとされる名著『ザ・ゴール』は、「プロセス全体のパフォーマンスは“制約(ネック)”によって決まる」という**TOC(Theory of Constraints=制約理論)**の実践書です。

重要なのは、プロセスの中で真に制約となっている“ボトルネック(=一番ピン)”を見つけ出すこと。

◆ そのために有効なのが「プロセス構造の代用特性化」

1. 業務プロセスを2次元的にビジュアル化する

-

業務・工程・手順を、時間軸 × 実行者/設備別に整理

-

全体の流れを「見える化」することで、どこに集中・偏り・待ちがあるかを視覚的に把握できる

2. “代用特性”で評価する

-

「処理時間」「負荷率」「スループット」「投入-完了の差分」など、定量的な指標で各工程を評価する

-

感覚や印象ではなく、代用可能な数値(特性)で問題を浮き彫りにする

→ この「ビジュアル化 × 特性化」さえ実行できれば、問題解決への50%は達成したも同然です。

◆ 次のステップは「評価軸(分析軸)」の設定

ビジュアル化・代用特性化のあとに重要になるのが、何をもって“良い”と判断するか、評価軸を明確にすることです。

例:

-

稼働率か?処理時間か?負荷平準か?リードタイムか?

-

顧客への納期遵守か?内部の手戻り防止か?

-

利益貢献か?人の成長要素か?

この評価軸を設定することで、改善の優先順位が明確になり、「正しい判断」が可能になります。

◆ まとめ:問題解決は“構造”と“定義”から始まる

「改善はしているが、成果が出ない」と悩んでいる現場ほど、

“どこを改善すべきか”の構造が見えていないものです。

プロセスのビジュアル化と代用特性化は、単なる分析手法ではありません。

それは、組織が“考える力”を持つためのインフラそのものです。

~改善とは“やらせること”ではない、“できるようにすること”である~

トヨタ生産方式(TPS)というと、多くの人が以下のようなキーワードを思い浮かべます。

-

ムダの徹底的排除

-

在庫の極小化(かんばん)

-

ジャストインタイム(JIT)

しかし、これらは表面的な技術や手法にすぎません。

TPSを真に理解し、組織に活かすためには、その**根底にある「哲学=Philosophy」**を理解することが不可欠です。

◆ 【エピソード紹介(張富士夫談)】

“1時間に250個打てない”問題と、現場の勘違い

元町工場で、1台あたり1時間300~400個しか出なかったプレスを500個に改善。

そこで「では、4人でやっていた作業を2人でできるはずだ」と考え、2人で作業。

結果は、“理屈では無理”だが、“実際にやったらできた”。そして上司(大野耐一)にこう叱られる。

「お前のやったことは、**改善ではなく“力ずくの作業強化”**だ」

「改善とは、“できないことを、できるようにするために仕組みを変える”こと」

「プロとして、“なぜできないか”を考え、“できる仕組み”をつくるのが仕事だ」

この一件は、TPSの哲学的な根幹=人間尊重・仕組み重視・本質改善が凝縮された重要な事例です。

◆ TPSのPhilosophyにある「3つの中核原理」

1. 人間尊重

改善とは、人を追い詰めることではない。

現場の作業者がムリ・ムダ・ムラなく働けるように、仕組みと環境を整えることこそが本質です。

できなければ“本人の努力不足”とする考えは、TPSとは正反対です。

2. 仕組み中心の問題解決

TPSは「仕組みが人を動かす」という思想です。

現場の力に頼らず、誰でも・いつでも・安定的にできる仕組みを整える。

人間の「頑張り」ではなく、工程の構造と流れで成果を出す。

3. 人材育成と気づきの重視

本エピソードでは、上司が“成果”ではなく“姿勢”を叱っています。

これは「改善とは、現場の人が考えて成長すること」というTPSの人材育成観に基づいています。

◆ TPSとは「現場の知恵で、人が成長する仕組みづくり」

TPSは単なる効率化手法ではありません。

それは、**「人間を大切にし、育てながら、強い組織をつくる哲学」**です。

■ 本エピソードから得られる学び

表面的行動 TPS的本質

できるかを試して、やらせた ⇒ なぜできないかを考え、仕組みで解決すべきだった

成果が出たことを喜んだ ⇒ やり方が間違っていれば、成果は否定される

やらせる”を正当化した ⇒ できるようにする”のがプロの改善

◆ 結論:TPSの本質は「人間尊重・仕組みを変える・人材成長」である

「ザ・ゴール」やTOCも本質的には同じであり、ボトルネックや制約は“人のせい”にしてはいけない。仕組みのせいにして、仕組みを変えよ。

これを徹底することが、持続可能で再現性のある現場改善と組織づくりの鍵なのです。

・・・このような改善(人材育成)を進めませんか?

自己紹介

久保 勝実

•前職 マツダ(株)

•生産部門:約20年

•工程&生産管理、生産性向上&人材育成への現場改善(TPM、TQC)を推進

•ビジネス部門約6年

•中国事業での統括部責任者として、中方との交渉(中国人の受け入れ、日本人の派遣、費用回収&交渉)

•広島産業振興機構出向(ものづくり人材育成センター新設支援)

•人事部門:約10年

•インバウンド(100名)&アウトバウンド(600名)管理、国内外の規定、人事制度の管理&改善

•海外出向:2回

•1990年代:タイ国:工場建設での現地社員管理、工場管理部&現地生産技術管理責任者(量産開始後)

•2010年代:タイ国現地会社の人事アドバイザー、新工場新設での人事責任者(GM)

•2023年~ 経営支援コンサルタント(TGIMコンサルタント)※2018年~

•経営支援:人事制度導入、人事制度改定・改善、勤務規定制定(就業規則)設定・改定への支援

•業種 :建設、土木、サービス業、組立、加工、その他

•企業規模 :60名~500名

•人材育成支援(広島テクノプラザ)

•講座:管理者のリーダーシップ、生産管理と工程管理、作業標準書の作り方、モノ作りの仕事の仕組みと

生産性向 上、職場リーダーの統率力、職場能力の体系化と人材育成の進め方等

•得意とする経営支援事項

•人事制度全般(特に、経営理念にリンクした制度構造で、現場視点&人材育成を大事にした制度構築を基本として

います)

•人材育成全般(モチベーション向上、能力開発への支援)

•業務改善(事務部門、生産部門での業務改善、生産性向上施策・運用支援)

まずは、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!

どのような些細な事でも結構です。御社の発展、困っている方の明るい未来へ少しでも貢献できれば幸いです。お気軽に、以下メールアドレスにお問い合わせ、ご相談ください。

TGIMコンサルタント(TGIMは、Thanks God Its Mondayの略語です。ご支援させていく企業、相手様の関係者が仕事の始まれの月曜日が来るのが待ち遠しい!仕事が楽しい!そのような業務環境へご支援したいとの思いです。)

代表:久保 勝実

広島県廿日市市宮園7丁目3番26号

tel. 09064029431